Secret, Christian Marclay (2008)

Compact Disc de métal, Cadenas (18cm)

Collection of the Nasher Museum at Duke University

Secret, Christian Marclay (2008)

Compact Disc de métal, Cadenas (18cm)

Collection of the Nasher Museum at Duke University

Su-Mei Tse, Silent Party (2010).

Trois mégaphones, métal, électricité, billes de polystyrène.

H 151cm, diam, 80cm.

Pour le bicentenaire de la naissance de Beethoven en 1970, Mauricio Kagel entreprend la réalisation de "Ludwig van", première de ses réalisations cinématographiques, conçue comme une véritable interrogation sur l'utilisation de la musique de Beethoven.

Ce film en noir et blanc est volontairement décalé, dérangeant, irrespectueux, voire provocateur.

Les codes traditionnels de la narration sont transgressés au sens linéaire du terme à travers un film constitué de scènes, sans lien entre elles hormis la figure légendaire du grand compositeur romantique.

Nous visitons ainsi des lieux où Beethoven a vécu : son cabinet de travail, pièce entièrement recouverte de notes de musique ; sa cave, débarras empli de bouteilles de vin ; son grenier, où s'empilent des partitions de compositeurs du XIX et XXe siècles ; sa salle de bain, dans laquelle la baignoire est remplie de bustes de… Beethoven, qui sont enlevés les uns après les autres.

Ni reportage documenté, ni film biographique, Kagel use et abuse de l'anecdote pour détourner les codes du film "en hommage à " et tenter de constituer un portrait en creux, provoquant, prenant par surprise, agaçant même de manière désopilante.

Dans le désordre, il donne à voir un débat télévisé ridicule sur Beethoven et sa musique ; une évaluation des capacités physiques, morales et psychiques de la musique de Beethoven sur les interprètes (cette partie est l'une des plus comiques) ; une interview, dans un champ, d'un descendant de Beethoven…

Le film se termine au zoo, par des scènes présentant des animaux dans des attitudes aussi éloquentes que possible, voire scatologiques, en particulier la séquence où sous la baguette de Herbert von Karajan, la musique de Beethoven est accompagnée visuellement par la défécation d'un gros pachyderme, ce qui peut être interprété comme une métaphore à la fois comique et insultante renvoyant au style de direction quelque peu "ampoulé" de Karajan.

L'épisode de la chambre constitue une véritable installation plastique dans le sens où Kagel à recouvert toutes les surfaces du cabinet de travail de ses partitions. Pas une seule parcelle n'est épargnée : miroirs, table de travail, chaise, piano, sol, porte, etc. La musique de cette séquence est une interprétation "à la volée" des morceaux de partition d'un quatuor qui ne peut que jouer les parties captées par la caméra. En ce sens cette partie forme un véritable collage généralisé, visuellement et musicalement qui donne à entendre la musique déconstruite de Beethoven en une sorte d'illusion et de réminiscence de tout l'œuvre du compositeur.

L'extrait qui suit propose une immersion dans le cabinet de travail de Beethoven recouvert de toutes ses partitions.

Le film est disponible dans un coffret "The Mauricio Kagel Edition" (2 CD + DVD)

Imaginary Landscape n°4 est dédicacée à Morton Feldman. Vingt-quatre manipulateurs sont nécessaires pour exécuter cette œuvre, soit deux par poste de radio : le premier pour varier les fréquences, le second pour contrôler le volume.

Il semble futile voire contradictoire ici, de vouloir rendre compte de la portée de cette œuvre à travers les instants immuables de l’enregistrement vidéo qui fige l’exécution d’une partition qui, intrinsèquement, cherche le renouvellement permanent et l’indétermination lors de chacune de ses interprétations. Aussi, les enregistrements qui illustrent ce propos ne sont ils pas des contre-exemples de ce que Cage cherchait précisément à approcher : l’indétermination dans l’instant de chacune de ses exécutions ?

Le percussionniste Lê Quan Ninh, spécialiste de l’interprétation de la musique de John Cage, indique que cette œuvre ne doit pas être interprétée de manière frontale mais que les postes de radio doivent au contraire être dispersés dans l’espace. La pièce ne doit pas non plus être dirigée par un chef d’orchestre. Aussi les deux exemples qui suivent semblent très loin d’une représentation idéale.

Extrait d’un article de Catherine De Poortere,

Le poste de radio, dont John Cage extrait du son aléatoire comme il pourrait le faire de n’importe quel objet trouvé, figure au centre de deux performances (1951 et 1956) d’une sobriété presque contemplative, désintéressée. D’un effet vertigineux, ces mises en scène n’en demeurent pas moins simples et ordinaires. Au milieu du siècle des avant-gardes, John Cage n’est pas de ceux qui, sans discernement, exaltent le progrès et cherchent à s’en prévaloir. En art comme dans la société, dans les faits comme dans la vie, l’innovation technique, qu’elle soit littérale, ludique ou même subversive, ne tient lieu ni de style ni de contenu. Aux yeux de cet artiste pluridisciplinaire mais radical, il n’est d’art que vivant, émancipateur, toujours en devenir. L’œuvre ne peut se donner comme forme fixe, forme inerte, sclérosée; c’est là le cadavre de l’art peut-être – si tant est que l’art n’abolisse pas nécessairement sa propre fin.

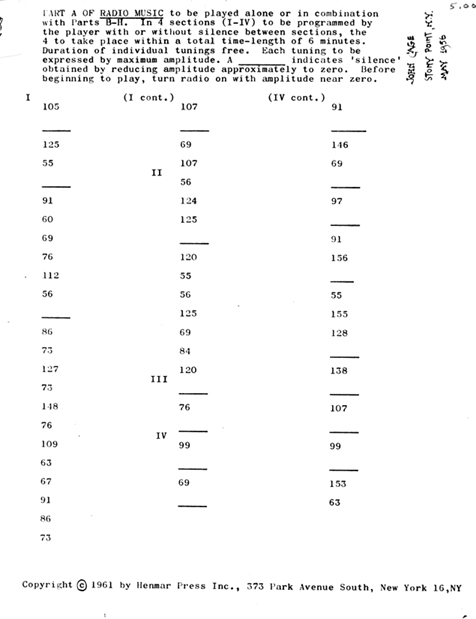

C’est ainsi que Cage procède : cadrer pour libérer. Les amateurs de notations originales trouveront leur bonheur en examinant les « partitions » de « Radio music » et « Imaginary landscape n°4 », sur lesquelles l’artiste détaille écarts de fréquences, silences et autres spécificités hertziennes, d’abord sur une portée puis directement en chiffres et en traits de façon à ouvrir au maximum le spectre de manœuvre. Ces deux morceaux, qui emploient chacun une dizaine de postes et le double en exécutants, sont voués à être uniques (on ne tient pas compte des enregistrements « historiques », contradiction dans les termes), d’autant que la radio évolue sans cesse, en forme et en contenu. Si la radio n’est guère qu’un objet sonore parmi d’autres pour John Cage, plus encore que le piano arrangé, elle est l’instrument de l’indétermination par excellence. Sa multiplicité reflète la multiplicité de tous, reflète plus encore la multiplicité d’un seul – et parfois même elle paraît porter la gravité de son destin. Unanime et ressemblante, est-elle l’expression de tous ou d’un seul ? Ou, immanence ingrate, ne dévoile-t-elle qu’un visage rassemblé, difforme – son visage arbitraire ?

La radio n’a pas de sens, elle les contient tous, n’en retient aucun. L’ampleur d’un paysage imaginaire est sans limites. À l’écoute, on se trouve d’emblée transporté comme dans un long voyage en voiture. Il arrive toujours un moment où dans la torpeur de la monotonie, on allume distraitement la radio. À tâtons (qu’est-ce qu’on cherche ? qu’est-ce qu’on attend ?), on s’abandonne aux ondes indistinctes, cela peut durer des dizaines de minutes, entre deux villes sur l’autoroute il n’y a pas grand-chose, on passe trop vite d’une chaîne à l’autre, tout est fluide, les parasites collent les bribes de voix, les langues inconnues, les notes de musique, les cris, les rires… La radio est ce médium acousmatique qui ne supprime certaines formes du silence, de la solitude et du vide que pour les remplacer par d’autres, plus insidieuses, plus redoutables, car plus banales… Voilà ce qu’évoquent ces deux morceaux de Cage, ces temps de dérive, ces temps abstraits infiniment creux où, sans se l’avouer, ce qu’on écoute à la radio c’est la radio elle-même, totalité incohérente, continue et discontinue, lugubrement rassurante, berceuse appropriée au demi-sommeil, à la folle rêverie de la pure passivité.

Plastique et métal

Minneapolis Institute of Arts, Minnéapolis.

Radio Music (1956) d'une durée de 6 minutes peut être jouée en solo et jusqu'à 8 exécutants.

Cette pièce fut crée le 30 mai 1956, aux États-Unis, à New York City, au Carl Fisher Haller, par John Cage, Maro Ajemian, David Tudor, Grete Sultan et les membres du Juilliard String Quartet.

La partition n'est composée que de chiffres indiquant 56 fréquences ainsi que des tirets indiquant des silence. De plus il y a 4 mouvements qui peuvent être marqués ou non par des silences.

Concrete Stereo, (1983)

“‘Ron Arad: No Discipline” Retrospective Museum of Modern Art (MOMA) oct. 2009

Quatre éléments : Beton armé, platine disque, amplificateur, Haut parleurs, cables

Le texte et l’extrait vidéo ci-après documentent l’ouvrage de Philippe Langlois, Les cloches d’Atlantis, Musique électroacoustique et cinéma, Archéologie et histoire d’un art sonore, éditions mf, Paris, 2012.

Dans ce jardin atroce est le premier épisode d’un projet d’essai télévisuel présenté sous la forme d’une trilogie d’environ une heure, réalisée sur plusieurs années qui comprend également les films documentaires Présent du fleuve (1959) qui se déroule en 400 av J.-C. constituant une sorte de documentaire imaginaire d’après les histoires d’Hérodote et, Egypte Ô Egypte (1962), dernier film de la série et titre générique de l’ensemble, qui renoue avec la mythologie de la mort. Pour Dans ce Jardin atroce, Jean Cocteau y est à la fois le narrateur et l’auteur du texte tiré de Malesh sur des images d’Egypte.

Les trois volets bénéficient de la musique de Luc Ferrari. Ce film est conçu comme une déambulation à travers la vallée de Thèbes et le temple de Karnak. – « Lire les temples d’Egypte comme un livre d’histoire est absurde » dit Jean Cocteau. Jacques Brissot nous propose donc une sorte de voyage contemplatif à travers le chaos des ruines, les restes d’une gigantesque termitière qui composent un véritable échiquier de sable de dimension cosmique. – Ruines embauchant des statues, statues défigurées par la foudre qui retournent au sable, fresques, portiques, obélisques, rebus déconcertants de hiéroglyphes, perspectives de Sphinx à tête de béliers, pyramides qui sont « l’aimant du ciel pour la terre et de la terre pour le ciel », nous opposent un silence mortel et effrayant.

Le chargement de cette vidéo prend un peu de temps…

Cette notice d’information a été coproduite avec l’INA/GRM pour la création de la fresque multimédia – Artsonores – L’aventure électroacoustique, dans la catégorie Films issus du Service de la Recherche de l’ORTF de 1950 à 1975.

Le texte et l’extrait vidéo ci-après documentent l’ouvrage de Philippe Langlois, Les cloches d’Atlantis, Musique électroacoustique et cinéma, Archéologie et histoire d’un art sonore, éditions mf, Paris, 2012.

Comme son titre l’indique ce film est une étude qui reprend un essai cinématographique plus ancien intitulé Continu discontinu (1960), film expérimental construit comme un voyage intersidéral à la vitesse de la lumière qui nous introduit dans un monde planétaire inconnu, prétexte à une exploration de la matière comme Piotr Kamler les affectionne. Sur fond noir des formes circulaires se détachent, se rapprochent, s’éloignent comme autant d’organismes aux couleurs vives. La matière est dense et presque palpable contrastant avec des lignes effilées qui rehaussent le dynamisme des mouvements à l’intérieur de l’écran. Ce petit film abstrait aux couleurs minérales est une application de la technique des poudres au procédé d’animation. Un procédé optique qui permet de mettre en lumière la matière utilisée. Le film est habité par une musique qui devient si intense qu’elle en finit par disparaître laissant cet essai inachevé dans le silence d’une bande sonore qui finit par disparaître.

Cette notice d’information a été coproduite avec l’INA/GRM pour la création de la fresque multimédia – Artsonores – L’aventure électroacoustique, dans la catégorie Films issus du Service de la Recherche de l’ORTF de 1950 à 1975.

Le texte et l’extrait vidéo ci-après documentent l’ouvrage de Philippe Langlois, Les cloches d’Atlantis, Musique électroacoustique et cinéma, Archéologie et histoire d’un art sonore, éditions mf, Paris, 2012.

Les zlops habitent une minuscule planète de 125 mètres de diamètre où l’on parle un langage particulier. Ils embarquent un jour à bord de leur astronef, le « Globineff », et partent à la conquête d’un autre astre: la terre. Lorsqu’ils atterrissent à Paris, ils installent leur quartier général entre le deuxième et le troisième étage de la tour Eiffel. L’un des zlops, sur ordre de son supérieur, part en reconnaissance dans les rues de la capitale, muni de son arme au pouvoir hilarant : le « dogodum ».

Ce premier épisode de feuilleton à destination du jeune public réalisé dans le style de la bande dessinée est resté inachevé au 7ème épisode. Il constitue un exemple d’application de la technique de l’animographe, une machine inventée vers 1961 par jean Dejoux chercheur à la RTF au sein du Service de la Recherche destinée à produire des films d’animation de façon rapide et économique.

Un an avant de lancer dans l’aventure des Shadoks de JacquesRouxel, Robert Cohen-Solal compose donc la musique de cette série animée. La musique allie des mélodies légères jouée sur des synthétiseurs et intègre toute une série d’intervention d’éléments concrets et électroniques qui viennent dynamiser et rythmer les moments d’articulations musicales et les péripéties des Zlops.

1er épisode :

2eme épisode :

Cette notice d’information a été coproduite avec l’INA/GRM pour la création de la fresque multimédia – Artsonores – L’aventure électroacoustique, dans la catégorie Films issus du Service de la Recherche de l’ORTF de 1950 à 1975.