DZIGA VERTOV ET LE LABORATOIRE DE L'OUIE (1916)

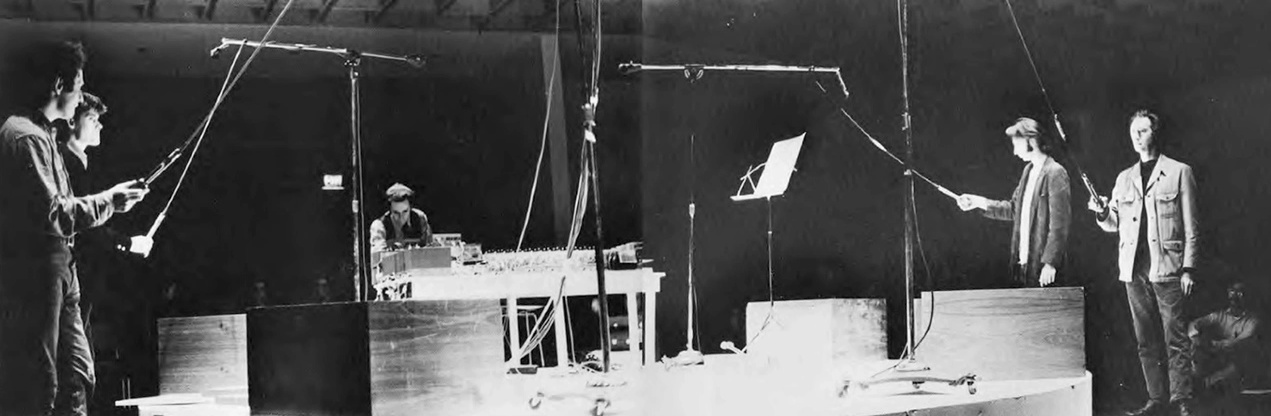

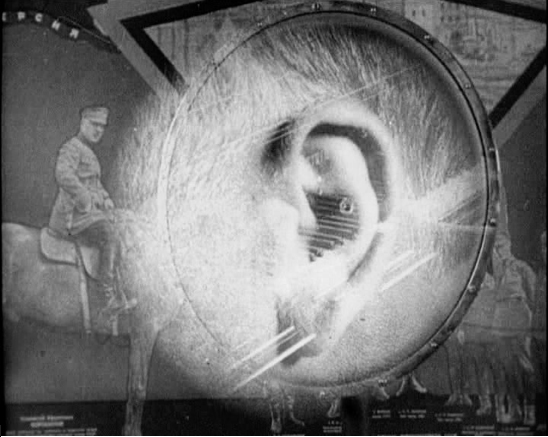

Photogramme tiré de L'homme à la caméra (1928) © Lobster Film

Pendant la première guerre mondiale, les idées futuristes de Maiakovski et de ses amis gagnent les grandes villes artistiques soviétiques comme Petrograd (Saint Petersbourg) et influencent un jeune poète et musicien, Denis Arkadievitch Kaufman, davantage connu aujourd’hui sous le nom de Dziga Vertov. En russe, le prénom Dziga est une déformation de Denis et se réfère au mot ukrainien qui veut dire toupie, mais aussi à Tzigane, peuple éternel errant. Vertov est dérivé du verbe russe « vertet » qui signifie « tourner, pivoter, tournoyer ». Dziga Vertov peut alors étonnamment prendre le sens de « Mouvement perpétuel ». Vertov poursuit alors parallèlement des études de médecine et de musique et admire beaucoup les futuristes russes.

« Traversons ensemble une grande capitale moderne, les oreilles plus attentives que les yeux… » déclare Russolo, une pensée qui semble avoir également animé le cinéaste russe bien qu’il ne connaisse pas l’existence des recherches du musicien futuriste. En 1916, Dziga Vertov fonde à l’âge de vingt ans un « laboratoire de l’ouïe » afin d’expérimenter le montage des sons par le biais du phonographe. Dans un texte intitulé « Naissance du ciné-œil » publié dans Articles, journaux, projets, coll. « 10/18 », il déclare : « Et voici qu’un jour de printemps 1918, je rentre de la gare. J’ai encore aux oreilles les soupirs, le bruit du train qui s’éloigne… quelqu’un jure… un baiser… quelqu’un s’exclame… Rire, sifflet, voix, coups de la cloche de la gare, halètement de la locomotive… Murmures, appels, adieux… Je pense chemin faisant : il faut que je finisse par dégotter un appareil qui ne décrive pas mais inscrive, photographie ces sons. Sinon, impossible de les organiser, de les monter. Ils s’enfuient comme fuit le temps. »S’agissait-il pour lui de réaliser de simples « sonographies » ou bien de monter, d’articuler entre eux, mettre en rythme les divers bruits prélevés à la réalité ? Nul document ne l’atteste à ce jour, mis à part les écrits de Georges Sadoul, assez vagues en ce qui concerne le réel travail effectué à partir de cette matière sonore.

« Vertov pratique le montage d’éléments sonores dans ce laboratoire de l’ouïe dont il est le seul chercheur. Il dispose d’un Pathéphone à pavillon modèle 1900 ou 1910. Avec ce phonographe très primitif Vertov enregistre et combine des sons de machines, de cascades etc. pour tenter de créer ce que nous appelons aujourd’hui la musique concrète (…) »

Pour réaliser ses expériences sonores, Dziga Vertov se voit logiquement obligé de transporter son appareil enregistreur sur les lieux choisis pour leur qualité acoustique, orienter ensuite le pavillon du phonographe en direction de la source convoitée afin d’en fixer le mouvement ondulatoire dans la cire d’un cylindre ou d’un disque. Grâce à ce Pathéphone lecteur et enregistreur, le jeune musicien enregistre toutes sortes de bruits divers : scieries mécaniques, torrents, machines en mouvement, conversation, etc. tentant de créer ensuite par leur agencement, leur montage, leur organisation, une sorte de nouvelle musique.

Sadoul évoque sans équivoque « le montage d’éléments sonores » et la « combinaison de sons ». Or, il n’existe qu’une seule possibilité en 1916 pour réaliser ce type de construction : le montage à la source – que l’on peut assimiler au montage caméra – où l’assemblage s’effectue au moment de l’acquisition par enregistrement successif de bruits. Il s’agit là très certainement de la technique employée par Vertov à laquelle il est possible d’adjoindre le tuilage, techniquement envisageable par ré-enregistrement, bien que celui-ci provoque une augmentation considérable du bruit de fond. Vertov imagine-t-il la combinaison de sons selon une construction horizontale, ou bien cherche-t-il à travailler verticalement afin de créer des polyphonies de bruits ? Il est plausible que Vertov, ne possédant qu’une seule machine, pratique le montage au moment de la prise de son et ne puisse pas effectuer de repiquage. De plus, la manipulation du phonographe n’autorisant pas de contrôle véritablement précis du montage, il est probable qu’une grande part de l’élaboration soit laissée au hasard, ce qui laisse songeur quant à la qualité des articulations, et la valeur musicale des montages de Vertov. L’imprécision des propos de Sadoul se manifeste également lorsqu’il mentionne que Vertov a « tenté de créer ce qu’on appelle aujourd’hui la musique concrète ». Bien que les premières années de la musique concrète de 1948 à 1950 s’élaborent, comme les expériences de Vertov dans son laboratoire de l’ouïe, à partir de la gravure sur disques souples, l’Etude aux chemins de fer, première des Etudes de bruits de Pierre Schaeffer, prend toutefois en compte la possibilité de transformer le son en postproduction par le ralentissement, l’accélération, l’inversion du son et le bouclage, grâce à la technique du sillon fermé. Sur ce point précis, Georges Sadoul ne délivre aucune information distincte quant à la technique adoptée par Vertov, ni sur la qualité de sa production sonore. Rien non plus ne vient confirmer si l’idée de la transformation des sons est envisagée au moment de la prise de son, ni même si celle-ci est envisagée tout court.

Si Russolo avec ses instruments bruiteurs concentre ses travaux sonores de manière « non imitative », il en va tout autrement de Dziga Vertov qui conçoit le bruit comme une réalité concrète. Son laboratoire de l’ouïe le conduit d’ailleurs à une représentation auditive de la « vérité » à travers la théorie du « radio-oreille » qu’il développe dans un souci rigoureux de restituer une objectivité auditive.

Selon Georges Sadoul, Dziga Vertov put, pour ses expériences, prendre l’Art des bruits de Luigi Russolo comme modèle, mais à la différence fondamentale qu’il refusa les instruments « imitatifs » pour employer l’enregistrement de sons réels. Nous savons aujourd’hui que Vertov n’avait pas connaissance des travaux de Russolo. Georges Sadoul montre toutefois que Dziga Vertov utilisait des éléments expressément catalogués trois ans plus tôt par Luigi Russolo comme des cascades, des moteurs, ou encore des scies mécaniques. Quels autres sons naturels ou citadins que ceux répertoriés par Russolo pouvaient attirer la curiosité d’un musicien futuriste comme Dziga Vertov sans recoupement possible ? De toute évidence, son emploi du phonographe – et donc la fixation du son sur un quelconque support, disques en cire, rouleaux ou cylindres – se démarque très nettement de la démarche de son homologue italien qui s’attache à reproduire les bruits mécaniquement. L’emploi d’un instrument enregistreur lui apporte d’emblée une forme « d’objectivité », une approche de la réalité sonore qui deviendra par la suite la définition même de son approche cinématographique : le Kino Pravda, le « cinéma-vérité ».

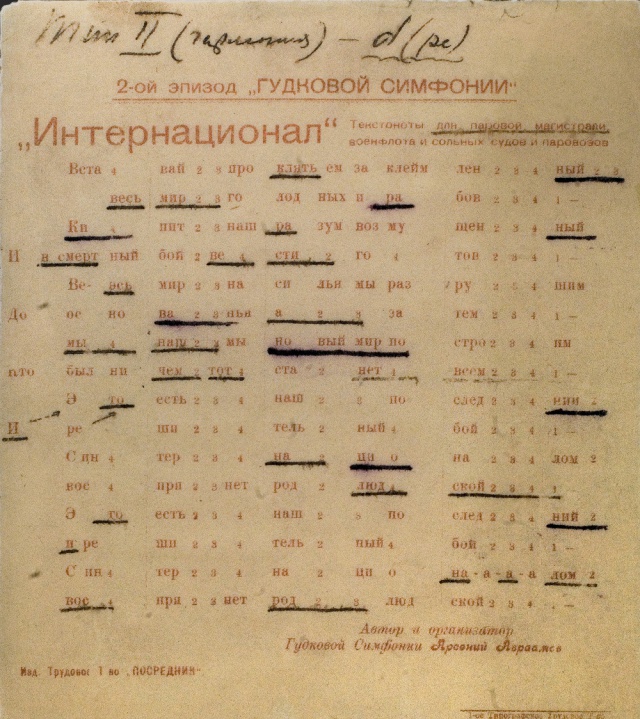

Toujours selon Georges Sadoul, Dziga Vertov pratique également dans son laboratoire de l’ouïe le montage de sténogrammes et le montage de mots, plus directement en rapport avec le langage et la poésie, dans le même esprit que les « poètes phonographistes ». Cette dernière technique lui sert notamment pour constituer certains poèmes tels Je vois, ou Start (1917).

Quelle est l’ampleur des recherches de Vertov dans ce domaine ? Existe-t-il encore des fragments de son travail ? Dans quel état de conservation ? Ces questions demeurent pour l’instant sans réponse. Il semble que ces expériences d’esprit futuriste ont été assez brèves et rudimentaires et sont restées, faute de moyens techniques, sans grande retombée sur le plan musical.

« Travaillant à partir d’un enregistreur sur disque en cire, Vertov cherche à enregistrer des bruits aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du studio afin de les rassembler dans des compositions entièrement nouvelles. Il tentait ainsi de créer les symphonies concrètes qui seront entendues dans ses films des années 30, et qui seraient techniquement réalisables par les compositeurs avec l’introduction du magnétophone à bande dans les années 40. Le résultat obtenu avec l’équipement disponible en 1917 devait être décourageant. En définitive, cette étape a servi de préparation au jeune artiste déçu pour l’essai d’un autre média ».

Ces expériences ont une grande importance en tant qu’étape dans le développement d’une pensée créatrice et ont servi de base aux recherches ultérieures du cinéaste. Cette idée de montage en liaison directe avec le montage cinématographique devient en effet centrale, lorsque Vertov se voit confier, à partir de 1919, le montage des films d’actualité reçus de toute la Russie où la guerre civile fait rage.

Voici reconstitué un extrait des expériences sonores de Vertov dans son laboratoire de l'ouïe

Deuxième extrait reconstitué.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)