Grâce à Wavelenght (1966-67), couronné lors du Grand Prix du Festival international du film expérimental de Knokke-le-Zoute en 1968, Michael Snow acquiert une véritable notoriété en tant que cinéaste. Les premières minutes de Wavelenght donnent à voir une pièce en plan d’ensemble, en légère plongée dans un atelier : au fond de la pièce un bureau et sa chaise, équipé d’une radio et d’un téléphone ; en face une autre chaise avec, au-dessus, quelques photos fixées au mur. Le mur est percé de deux grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Le sol est recouvert d’un plancher, au plafond, deux néons éclairent la pièce.

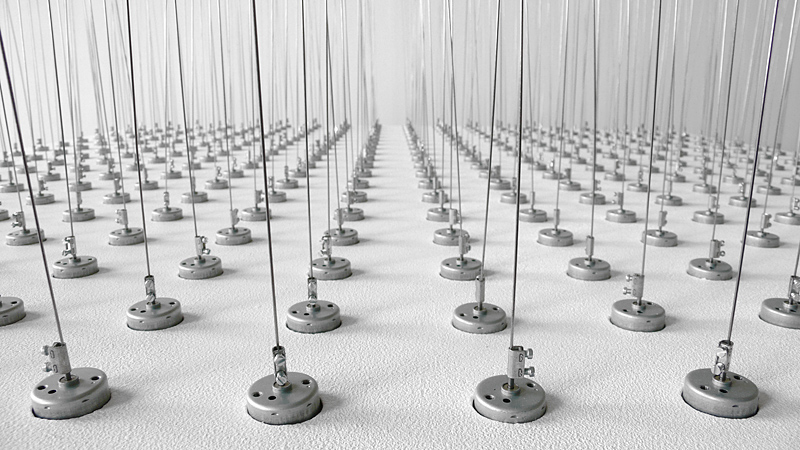

Deux hommes viennent déposer une étagère : le son est synchrone ; les bruits de la rue sont entendus en synchronisation. Nous sommes dans la réalité. Mais voici que quelque chose se passe : l’image bouge, progressivement, le cadre se resserre, nous nous approchons des fenêtres. Comme le dit Michael Snow, « un lent mouvement de zoom trace devant le spectateur son destin et le destin du film ». Le son synchrone est remplacé par un bourdonnement, une onde sinusoïdale qu’aucun rythme ne vient perturber, qui se déplace tout doucement vers l’aigu et recouvre dès lors tout le film. Une lente progression gravit les fréquences du spectre sonore de quatre mille à douze mille Hz.

Pendant que le zoom se resserre, la pièce traverse le jour puis la nuit. La temporalité est bouleversée ; plusieurs petites scènes distinctes ont lieu, dont un meurtre entendu hors champ ainsi que plusieurs déménagements. Ces saynètes ne sont pas reliées entre elles sur le plan narratif. Inlassablement le zoom se poursuit pendant plus de 40 minutes, traversant toute la pièce pour s’achever sur un plan resserré d’une photographie de vagues accrochée au mur entre les deux fenêtres à côté du portrait d’une Walking Woman.

Dans un entretien, Michael Snow a confié qu’il avait cherché à trouver un équivalent sonore au mouvement du zoom de la caméra. Au départ, il avait pensé jouer sur la dynamique du son et réaliser un crescendo en partant d’un son très ténu qui aboutisse à un son très fort. Mais la durée du film, quarante minutes, ne permettait pas de concrétiser cette idée. Il a alors l’idée de créer un son qui puisse franchir toutes les fréquences du spectre dans les limites de la bande passante de la piste optique. « Il y a comme un effet cosmique, qui apparaît dans cette idée, un peu comme le sujet du film qui questionne la réalité de la représentation cinématographique ». Michael Snow cherche à opposer la vérité de l’image et du son à la vérité de l’illusion sur l’écran. Le film dirige le spectateur vers cette question : « Si ce n’est pas une chambre que je vois sur l’écran alors qu’est-ce que c’est ? »

Entre cette fréquence sonore et la photographie des vagues, il s’effectue en premier lieu un rapprochement sémantique par l’entremise du mot Wave. Wavelenght signifie en effet autant « longueur d’onde » que littéralement « durée de vague », autrement dit le temps qu’il faut pour parvenir jusqu’aux vagues ou bien, plus métaphoriquement, l’unique mouvement de caméra qui se jette vers l’avant serait lui-même une vague qui déferle très longtemps. « Il y a également une force cosmique dans Wavelenght, quelque chose qui touche au temps à l’échelle humaine, mais également quelque chose qui le dépasse ». L’écoulement normal du temps est matérialisé par le son direct tandis que les dilatations temporelles ne sont signifiées que par la fréquence ascensionnelle. Dans Wavelenght, le trucage employé, donnant à voir un zoom régulier, n’est en fait qu’une succession de scènes filmées et d’instants photographiques reliés entre eux. Avec ce dispositif, Michael Snow cherche à toucher aux fondements même du septième art, en démontrant que le cinéma n’est pas autre chose que de la photographie, du son et du temps.