ENTRETIEN

1. Laure Gauthier : Quel est votre rapport à la poésie et plus particulièrement à la poésie contemporaine ?

PL : Je porte en moi depuis l’adolescence l’empreinte de la poésie symboliste, un lien que j’ai ensuite entretenu et développé, en tant que lecteur, de manière diffuse, naviguant des avant-gardes des années 1910-20 jusque dans les années 60.

Ce lien s’est ensuite enrichi en tant que chercheur sur le versant de la poésie sonore. Pour autant je ne possède pas de regard homogène sur l’évolution de la poésie écrite ou sonore et leurs multiples ramifications esthétiques.

Si la poésie m’a toujours fasciné par sa capacité à formuler en mots ce que la conscience où le sentiment peut avoir de plus complexe à exprimer, mon rapport à la musique y est plus organique, plus charnel, plus sensuel.

2. LG : En quoi les 10 ans de création radiophonique à France Culture, où vous avez coordonné avec Frank Smith l’Atelier de création radiophonique (ACR) entre 2002 et 2011, ont-ils marqué votre perception et votre conception de la poésie contemporaine ?

PL : Cette période a été très riche et m’a permis de découvrir tout un pan de la poésie sonore dont j’ignorais la grande diversité des formes contemporaines. Rappelons que poésie sonore et le médium radiophonique sont nés quasi simultanément, il y a à un siècle, dans les années 1910-20. Ces deux modes d’expression et de communication sont donc indissociables. A la tête de l’ACR, nous étions dans la position naturelle de poursuivre cette tradition radiophonique et d’encourager la production de nouvelles œuvres. Nous avons donc logiquement proposé à de nombreux poètes sonores de venir confronter leur expression à l’écriture du média radiophonique.

3. LG : Comment concevez-vous votre collaboration avec Frank Smith pour lequel vous avez réalisé plusieurs musiques de film ? Le poète-réalisateur vous laisse t’il intervenir dans la conception de l’œuvre ?

PL : Bien que je connaisse Frank Smith depuis 2001, je n’ai composé la musique pour l’un de ses films qu’en 2015.

Nous avons donc commencé à travailler ensemble après avoir partagé la direction artistique de l’Atelier de création radiophonique où nous avons aussi monté, mixé et produit d’innombrables émissions. Au fil du temps, s’est forgée entre nous une compréhension mutuelle peu ordinaire.

Le point commun à ces partitions cinématographiques est d’avoir pensé la bande son en amont du tournage, dès l’écriture du scénario, ce qui signifie que la musique a évolué ensuite au gré de l’évolution et de l’élaboration du film ainsi qu’avec leurs contraintes.

4. LG : Vous avez travaillé avec plusieurs cinéastes, mais Frank Smith est le seul à être écrivain, un poète qui réalise des films. Cela a-t-il changé votre approche du film, et initié une autre façon d’aller à la musique et au rapport musique-image ? Le travail sur l’image sonore s’est-il trouvé renouvelé ?

PL : Cette collaboration avec un poète n’a pas fondamentalement changé ma manière de travailler, que ce soit dans le rapport entre musique et image ou bien dans la manière d’aborder le sujet d’un film. Frank m’a laissé carte blanche ! Je faisais ce que je voulais !

Ce qui a changé a été de prendre en considération comme un postulat de départ le fait que la musique ne devait absolument pas gêner ni être un obstacle à la compréhension du texte qui occupe presque l’intégralité du film. Cela dit, j’avais déjà été confronté à la même problématique dans Foudre la tétralogie de Manuela Morgaine où le texte occupe également une grande place.

5. LG : En quoi consistait votre travail de compositeur dans le Film des questions ? Frank Smith a publié un livre, paru aux éditions Plaine Page en 2014 et un film (commande du Festival Hors-Pistes, 2015, Centre Pompidou) qui montre un paysage en Alabama où un jeune tueur en masse assassine le 10 mars 2009 dix personnes au hasard avant de mettre fin à ses jours. Frank Smith dit que son film pose des questions et « que chaque question posée est une bifurcation, une déviation, une prolifération devant la route qui se jette droite devant nous ». Quel a été votre travail dans ce film ? Le statut poétique du texte modifie-t-il la conception de la musique ?

PL : Il faudrait rappeler que le travail de Frank Smith s’inscrit dans le sillage de la poésie objectiviste de Charles Reznikoff, et qu’en observateur-écrivain il travaille à partir de témoignages, de textes existants et de documents officiels qu’il recompose, avec lesquels il tente une forme de neutralisation, une mise à distance émotionnelle, proposant un autre regard, désaffecté, exempt de l’émoi propre aux faits qui rythment l’actualité proche ou plus lointaine.

C’est ce pas de côté, cette distanciation que j’aime accentuer et créer avec la musique.

Le thème du film reprend un fait divers survenu en Alabama, aux Etats-Unis en 2009 où un homme assassine dix personnes avant de mettre fin à ses jours à l’issue d’une course poursuite avec la police. Le dispositif visuel reconstitue en temps réel et grâce à l’animation d’images prélevées sur Street View, l’intégralité de l’ultime parcours du tueur de son domicile jusqu’au lieu où il met fin à ses jours.

La matière musicale est simple et se réduit à deux éléments. Un thème en partie inspiré du standard Alabama de John Coltrane transposé dans nouvelle temporalité et une nouvelle harmonisation, interprétée très lentement au piano, accompagné d’un drone dont il sera question plus tard. Ce thème qui se répète, se déploie et se replie sur toute la durée du film sur un mode obstiné de la transposé sur do. Il est lui-même constitué de motifs répétés et augmentés, de ritournelles, de circonvolutions, d’aller et retours comme pour figurer l’état de ressassement obsessionnel dans lequel le tueur se trouve probablement plongé au moment des faits. La pédale de sustain est en permanence activée, prolongeant longuement l’extinction de chaque note.

La contrainte pour la musique est que le film est conçu avec une dimension performative où la bande son du film – voix des comédiens et musique – doivent pouvoir être interprétées en direct comme lors de la première projection dans le cadre du festival « Hors Pistes » au Centre Georges Pompidou en janvier 2015.

Lors des répétitions, nous nous sommes tout de suite aperçus qu’il ne fallait surtout pas chercher à harmoniser le texte des comédiens dit par Garance Clavel et Adrien Michaux avec les phrases jouées au piano, mais bien au contraire, d’accentuer le fait que chaque entité – image, texte et musique – poursuit sa route sans se préoccuper de l’autre.

Le film a pris sa forme finale en prenant en compte ce télescopage des différentes temporalités à l’œuvre dans le mécanisme du film ; le temps différé du dernier déplacement du tueur reconstitué à l’écran, le temps réel où le spectateur assiste à ce dernier trajet, la distorsion du temps qui sépare ces deux instants.

Pour ce qui est du lien plus direct entre musique et poésie, on le retrouve de manière consciente et illustrative en s’inspirant de la prosodie d’une phrase interrogative qui se retrouve dans la plupart des motifs qui s’achèvent pour la plupart sur des intervalles ascendants.

C’est La musique des questions.

Le deuxième élément qui joue également avec le temps est le drone grave de nature synthétique qui se déploie sur toute la longueur du film. Cette basse continue soutient l’harmonie du thème proche d’un mode de la et revêt plusieurs fonctions. En premier lieu, sa persistance se retrouve dans l’image et représente les lignes de prévisualisation du parcours qui se superposent en permanence à la route sur les images de Street View. De manière plus symbolique, le drone permet également de représenter inexorablement l’idée fixe et l’obsession morbide de ce tueur dans sa macabre entreprise.

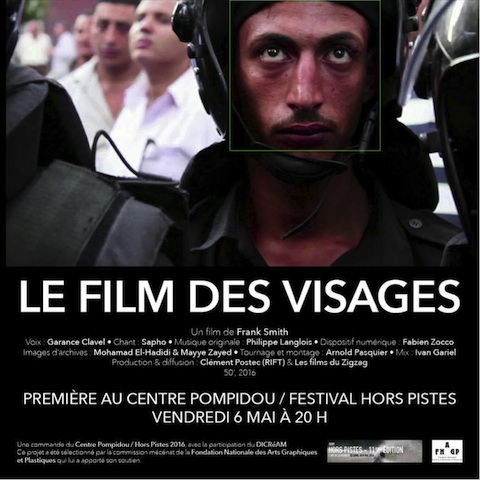

6. LG : Vous avez également travaillé au Film des visages . Là encore, en 2016, Frank Smith a publié un livre aux éditions Plaine Page et réalisé un moyen-métrage (Commande du Centre G. Pompidou, Festival Hors-Piste) dans lequel il mène une réflexion poétique et visuelle sur les visages de la révolte des Printemps Arabes en Egypte. Il définit ce film comme un film poétique. Quel a été votre rôle dans ce film ? En quoi la musique pourrait-elle être qualifiée de poétique ?

PL : Il n’y a pas de volonté spécifique ni de ma part, ni de Frank de faire en sorte que la musique puisse être qualifiée de poétique. La musique opère à différents niveaux et cherche à matérialiser différentes idées qui traversent le film. Il s’est agi de partir de la matière texte d’en déduire une architecture musicale pour la supporter. A l’instar du film des questions, c’est l’ensemble de la production cinématographique de Frank Smith qui est construit autour d’un document, en l’occurrence pour Le film des visages un reportage de trois minutes d’une manifestation qui s’est tenue à Alexandrie en 2010 pour protester contre le régime du président Hosni Moubarak et l’assassinat du jeune militant Khaled Saeed par la police, événement qui sera déclencheur du printemps égyptien.

L’idée principale du film repose sur la volonté d’aller vers l’image, au devant de l’image, de toujours s’en rapprocher jusqu’à pouvoir saisir les visages de cette insurrection. Pour ce faire, de même que film de Michael Snow, Wavelenght (1970), le film repose sur un long travelling avant de 45 minutes qui lentement se rapproche d’un écran où est projeté en boucle ce reportage. Au cours du cheminement de la caméra vers le mur, l’espace se resserre progressivement et est régulièrement interrompu par l’intrusion d’images fixes de visages de manifestants, d’intertitres de slogans scandés, de visages de militaires en gros plan jusqu’à devenir un « face à face » entre les visages des manifestants et celui des spectateurs.

Pour accompagner cet effet de zoom d’une image dans une autre image, d’un écran dans un autre, pour chercher à inscrire le son de ce reportage dans la bande son du film, je suis parti des trois minutes de la bande son de ce reportage étirée grâce à la technique du Timestretching sur toute la durée du film. Il en résulte un ralenti sonore saisissant où la clameur des manifestants se mue en vagues successives de cris méconnaissables, apparaissant et disparaissant au gré du mixage suivant les inflexions de la musique et du montage image.

Je me suis également appuyé sur la tradition musicale séculaire de la poésie chantée égyptienne, le melhoun et le chaâbi, par essence libre, traditionnellement accompagnée d’un oud en m’inspirant des grands musiciens porteurs de cette tradition notamment Yusuf Al-Manyalawi, Ali Abd al-Bari, Salama Higazi et bien sûr chez la grande prêtresse Oum Kalthoum, dans son immortalisation du célèbre poème El Atlal (Ruines). Des motifs d’accompagnement au oud ont été prélevés, retranscrits puis transposés au piano dans un maqâm (mode) de si. Pour jouer ces motifs, le mode de jeu du piano est hautement évocateur. L’idée était de créer un instrument hybride, ni piano, ni oud, un « pianoud » obtenu en étouffant les résonnances naturelles du piano avec des feutres puis en amplifiant la résonnance grâce à la pédale de sustain. Il en résulte une sonorité singulière, se rapprochant du oud sans pouvoir vraiment l’atteindre du fait des quarts de tons impossible à réaliser sur cet instrument. De manière symbolique, ce mode de jeu est aussi en lien avec l’insurrection égyptienne à la fois étouffée et amplifiée par la résonnance infinie qui se répercute sur son peuple aujourd’hui.

Sur ce pianoud, la chanteuse Sapho a accepté d’improviser. Les textes qu’elle chuchote et chante en arabe proviennent de textes personnels, d’extraits tirés de L’art d’aimer de Mahmoud Darwich, ainsi qu’une libre interprétation de El Atlal d’après le poème de Ibrahim Nagi.

Autour de ces motifs très identifiables, toute une palette de sons de synthèse a été modélisée de manière à créer une sorte de no mans land musical, déclinant toutes les notes du maquâm de si, jusqu’à la note dite « sensible », altérée d’un bémol sur la note « la ». Ces sonorités immatérielles créent alors un interstice, un trou béant, dans lequel il serait possible de glisser un œil où une oreille, témoins extérieurs du drame qui s’est joué lors de ce printemps égyptien.

18 janvier 2019

DOCUMENTS

Document 1

Le film des questions :

© Le film des questions, Frank Smith (2015)

Document 2

Le film des visages :

© Le film des visages, Frank Smith (2016)

Entretien originalement publié sur https://remue.net/Musique-et-poesie-aujourd-hui-entretien-avec-Philippe-Langlois-et-documents

Voir l’ouvrage de Laure Gauthier, D’un lyrisme l’autre, La création entre poésie et musique au XXIe siècle paru aux éditions mf, en mai 2022, collection répercussions.

Ce film s’inscrit dans la série documentaire « Image d’une oeuvre » produite par l’Ircam qui vise à documenter aujourd’hui, tout le déroulement du processus créatif d’un compositeur ou d’une compositrice confronté à l’utilisation de la technologiz pour prolonger les enjeux artistiques et expressifs de son projet musical.

Film réalisé par Véronique Caye et Philippe Langlois sur la genèse du triptyque Epigram de Franck Bedrossian.

La création parisienne du troisième et dernier volet d’Epigram cycle pour soprano et ensemble de Franck Bedrossian est l’occasion de montrer dans ce 24e opus de la collection Images d’une œuvre de quelle manière l’univers musical du compositeur Franck Bedrossian se mêle avec celui de la poétesse américaine Emily Dickinson. Certains aspects de la poésie de Dickinson, tels que la perte d’identité, l’ambiguïté, ou encore une forme de violence qui n’est pas nécessairement une violence contenue mais une violence de la mobilité de l’expression, semblent faire directement écho à sa musique ou bien est-ce à l’inverse, certains thèmes de sa musique qui anticipent sur la poésie. Un voyage musical et poétique sur lequel le film « images d’une œuvre Epigram » lève le voile.

Epigram de Franck Bedrossian

pour soprano et ensemble

Image, montage Véronique Caye

Son, mixage Ivan Gariel

Coordination audiovisuelle Ircam Murielle Ducas

Coproduction Ircam et Centre Pompidou

Avec l’aimable autorisation de Gérard Billaudot Editeur SA

Extraits musicaux d’Epigram

© Gérard Billaudot Editeur SA

Ce film s’inscrit dans la série documentaire « Image d’une oeuvre » produite par l’Ircam qui vise à documenter aujourd’hui, tout le déroulement du processus créatif d’un compositeur ou d’une compositrice confronté à l’utilisation de la technologie pour prolonger les enjeux artistiques et expressifs de son projet musical

Ce numéro de la série Image d’une œuvre a été coréalisé avec Boris Van der Avoort pour tenter de traduire l’idée de SIMPLEXITY, de simplicité complexe ou inversement, la beauté du geste qui fusionne la musique et la danse, l’auditif et le visuel dans des structures formelles que les interprètes sont invités à habiter. Le thème qui traverse le spectacle est celui qui a nourri toute l’œuvre de Thierry De Mey : la quête d’un lien possible entre la structure et son incarnation, la technologie et le vivant, les mathématiques et la nature, le scientifique et le poétique. SIMPLEXITY offre une expérience complète où la musique et le geste réconcilient la partie avec le tout.

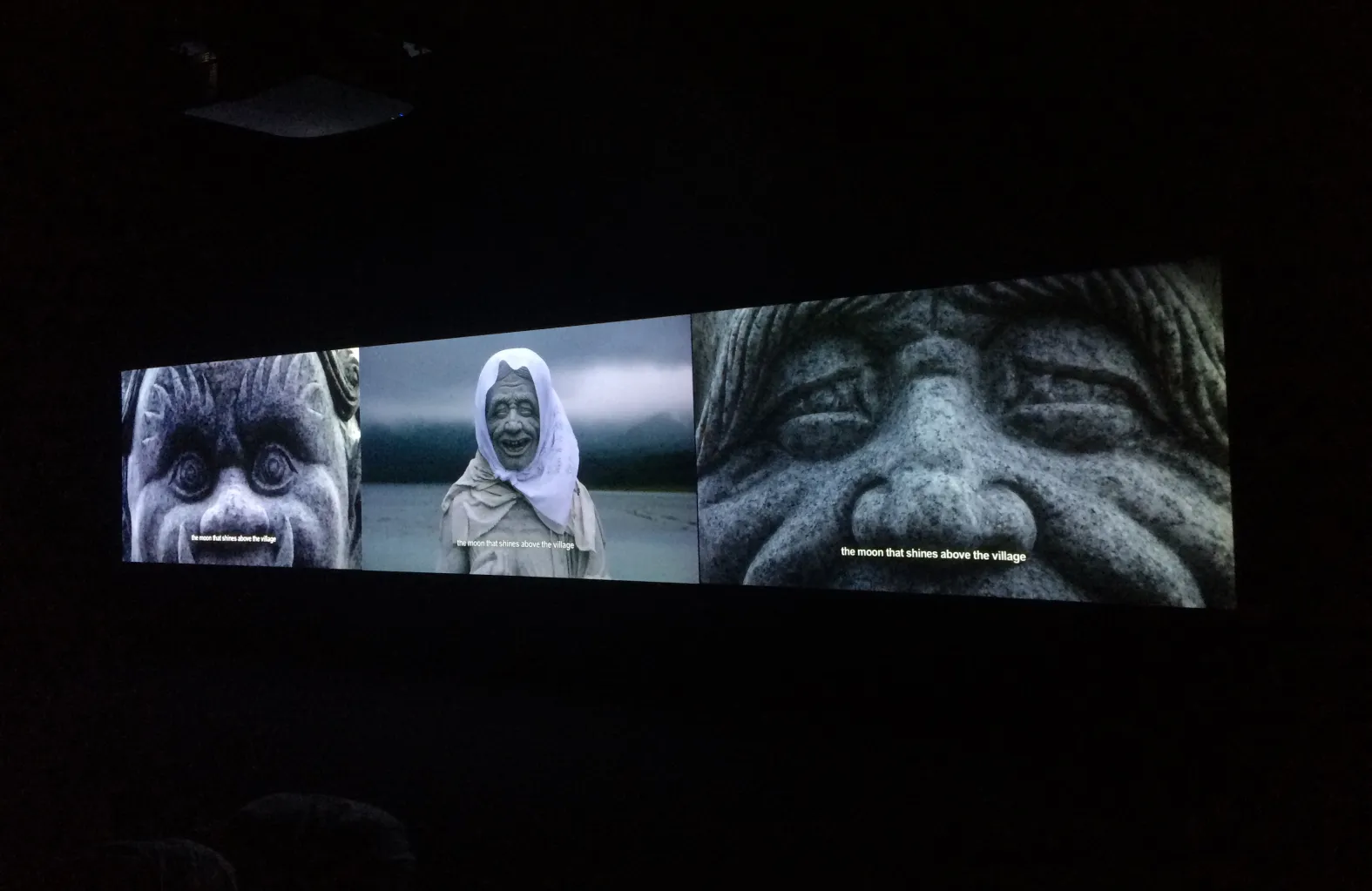

Osoresan, vidéos 3 canaux, son stéréo, 2018.

Traitant des représentations sociologiques mais aussi mythologiques de la peur, Osoresan, est le résultat d’un travail de recherche de trois ans. Une collaboration entre l’historien Ken Daimaru et l’artiste Natacha Nisic après leur résidence commune à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2015. Différentes couches de représentation ainsi que des sources de textes sont combinées dans une vision fragmentée du rapport à la peur et à la tradition après la Grande Catastrophe de 2011. Ken Daimaru et Natacha Nisic ont rencontré la dernière Itako, une femme aveugle de 84 ans qui a été formée pour visiter le royaume des morts. Nous suivons sa pratique, ses visions et ses chants traditionnels, dans un voyage dans les paysages post-Fukushima. Un chœur raconté par certains des acteurs de la troupe de théâtre Chiten, fait référence à la construction du théâtre traditionnel japonais.

La musique d’Osoresan est simple, principalement constituée de sons concrets et de bruits blancs modulés. Le bruit blanc donne à entendre l’intégralité des fréquences audibles par l’oreille humaine. Son utilisation dans ce film fait évidemment référence à la cécité traditionnelle des chamanes Itako en cherchant à substituer par le son ce qui ne leur est pas permis de voir, d’entendre l’infinité des sons et des possibles d’entendre, délivrées de l’image pour n’en conserver que la sensation auditive la plus ouverte possible sur le monde.

2019 Osoresan, galerie Anne de Villepoix, Paris

LE FILM DE L’IMPOSSIBLE

Un film écrit et réalisé par Frank Smith

Sur la bande-image du Film de l’impossible alternent deux séries.

Premièrement, une lecture dialoguée entre François Bonenfant et Frank Smith se tient dans le cadre de la pièce-dispositif Un lieu-comme-œuvre. — « un lieu d’art » conçu par François Laroche-Valière au Théâtre L’échangeur, Bagnolet. Cet échange tente de cerner ce que serait un film qui s’intitule Le Film de l’impossible. Il y est question du statut de l’image au cinéma, de celui de la représentation, de la politique actuelle — irréconciliable — et de la nécessité de recomposer aujourd’hui une nouvelle « pensée de l’image » — toujours impossible.

En contrepoint, se déploient des images prises dans le désert blanc du Chott-El-Jérid (Tunisie), faites d’éléments uniformes — ciel, terre, mirages —, à travers des plans constamment identiques à eux-mêmes, où la caméra tourne sur son axe à 360 degrés.

Le film se ferait en même temps qu’il se filme.

Avec François Bonenfant et Frank Smith

Situations — Un lieu-comme-œuvre. François Laroche-Valière

Image et montage Arnold Pasquier

Son Marc Parazon

Mixage Ivan Gariel

Musique Philippe Langlois

Remerciements à Marianne Catzaras, Géraldine Gomez, Thomas Peyres, Barbara Polla, Ali Quarimi, Camille Trastour, Eduardo Williams

Production Les films du Zigzag, septembre 2017

En association avec le Centre Pompidou / Hors Piste

L’artiste Natacha Nisic explore les vestiges de la Première Guerre mondiale à travers le prisme de deux histoires, deux civilisations et deux expériences profondément ancrées dans le temps et la douleur. La première histoire porte sur les Indiens d’Amérique du Nord, en particulier les membres de la tribu Hopi, dont beaucoup se sont engagés et ont combattu sur les fronts de Picardie et de la Somme en 1917 et 1918. Le second est une archéologie de la douleur quotidienne décrite dans le journal clinique de l’historien de l’art allemand Aby Warburg, membre d’une grande famille de banquiers juifs qui avait notoirement échangé son droit de prendre le contrôle de la banque contre tous les livres qu’il souhaitait. Pendant les nombreux mois de cette guerre impitoyable, Warburg a rassemblé des centaines, voire des milliers d’images et de textes pour tenter de comprendre les fondements idéologiques de ce conflit brutal. Son travail a eu des répercussions sur sa santé mentale.

Le film de Natacha Nisic est une symphonie qui rend hommage à l’humanité, c’est un film-manifeste tant sur le fond que sur la forme.

Ce film a été commandé par le Ministère de la Culture, sous l’égide du Centre National des Arts Plastiques, dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Il est inscrit à l’inventaire du Fonds National d’Art Contemporain.

.png)

Au début des années 1960, le producteur Pierre Braunberger découvre le travail photographique de Lucien Clergue et lui propose de réaliser un film, Drame du Taureau (1965). C'est le début d'une longue collaboration qui donnera naissance à une dizaine de courts métrages dans lesquels Lucien Clergue s'adonne avec talent à l'image en mouvement.

En 1969, dans les couloirs du Service de la Recherche, le photographe croise le compositeur Bernard Parmegiani avec qui il collabore pour son dernier film, Sables.

Pour Bernard Parmegiani, un aller-retour incessant s’effectue alors naturellement entre les travaux pour l’image et la composition pure, car ces activités s’opèrent bien souvent simultanément. Les sons se créent dans un genre pour naître ailleurs, ils se recyclent, se transforment et dérivent. Les sonorités aquatiques des ondes Martenot d’Outremer (1968) devenu Thalassa (1971), ont ainsi transité par une nouvelle étape de transformation pour le film de Lucien Clergue Sables (1970). Les ondes Martenot ralenties et remodelées soulignent, à l’image, le long séjour dans l’eau des bois flottés ; la transformation du son original crée, quant à elle, un second degré, sonore, en parallèle avec la lente érosion de cette matière après son immersion prolongée. Comme à son habitude, Bernard Parmegiani procède à toute une série de manipulations, jusqu’à donner à ces sons une consistance méconnaissable qui s’accordent parfaitement avec la matière de ce bois transformé. La variation subtile de la lumière de Camargue sur cette matière étrange, la beauté du cadre, de la photographie, créent un film d’une splendeur surprenante.

La musique de ce film s’est formé autour du poème d’Erri de Luca, Mare Nostrum, « Notre mer » déclinaison teinté d’ironisme du Pater Noster. L’idée musicale se traduit dans la composition d’un « requiem laïque », à partir de samples de voix solistes prélevés dans différents réquiem dont celui de Gabriel Fauré, Maurice Duruflé, Pierre Vilette, ou György Ligeti dans Lux Aeterna, dans une orchestration à base de sons de synthèse qui représentent la toute puissance de la modernité face à l’impuissance empêcher la tragédie qui se déroule de nos jours en mer Méditerranée.

Un Essai Cinématographique de

Manuela Morgaine

Produit par

Envers Compagnie

Couleur, 33 minutes

Documentation archives & Montage

Lucile Latour

Musique Originale

Philippe Langlois

Ce film entremêle des images d’archives de flux migratoires à travers le monde ces dix dernières années et des images réalisées sur la Seine à Paris entre 2015 et 2016.

MARE NOSTRUM

une prière laïque écrite et prononcée par

Erri de Luca

avec son aimable autorisation

Traduction : Danièle Valin