Au début des années 1920, en Russie, Arseny Avraamov est probablement le compositeur russe qui représente de la manière la plus emblématique, une trajectoire musicale, encore aujourd'hui largement méconnue, qui se calque sur le versant le plus expérimental de la musique bruitiste dans le sillage du futurisme russe.

.jpg)

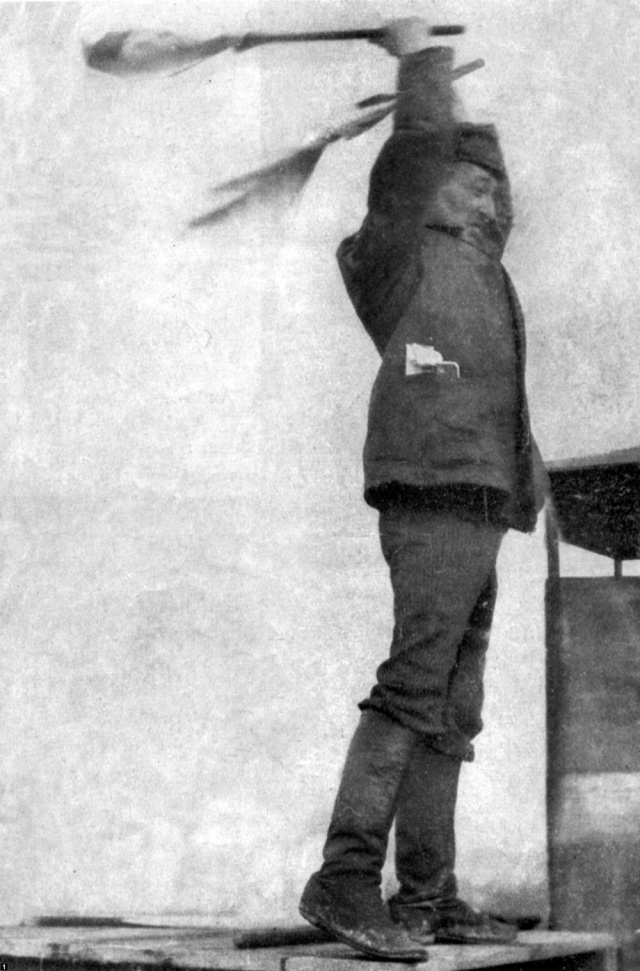

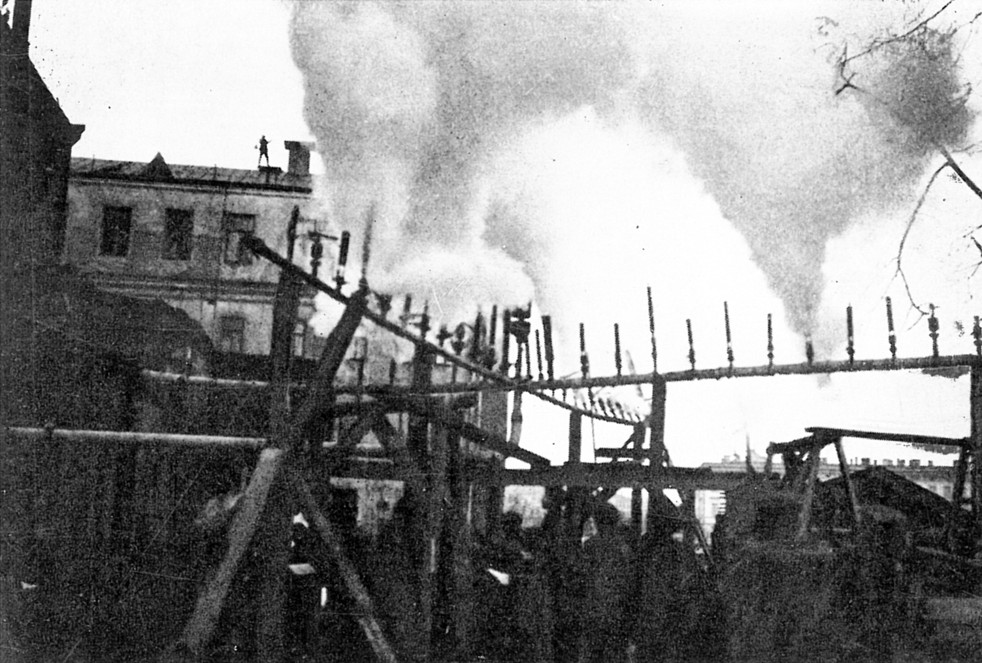

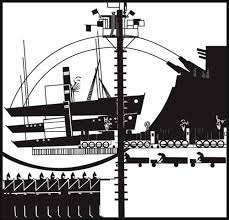

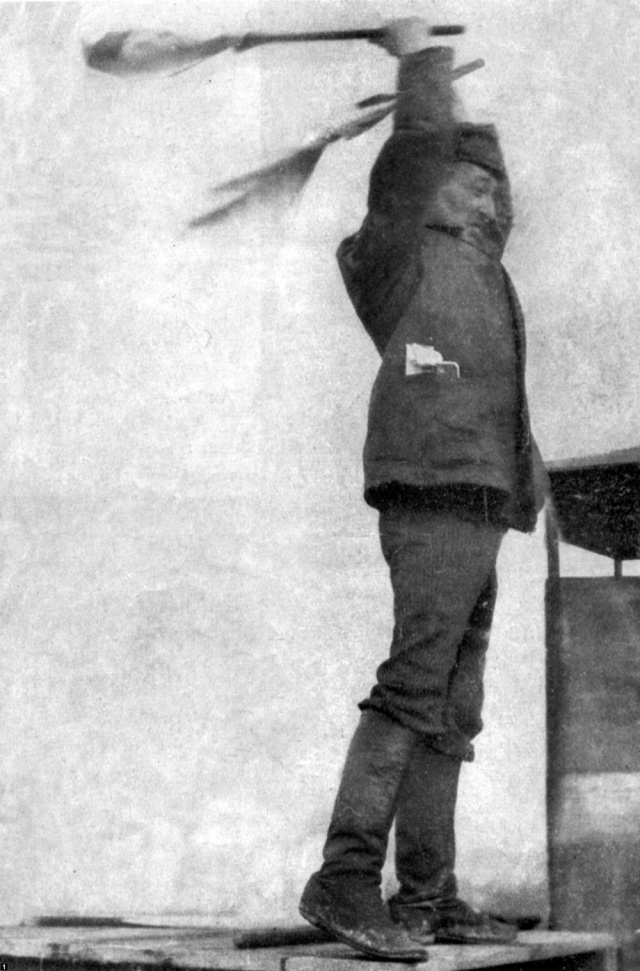

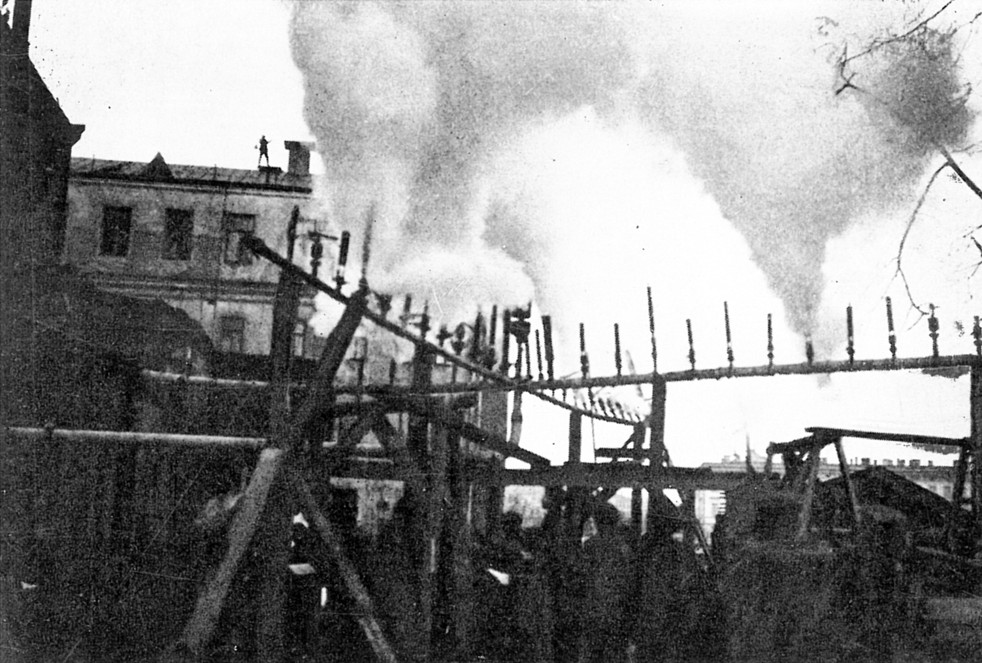

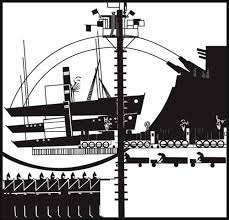

En 1922, pour célébrer l'anniversaire de la Révolution, il imagine une grande symphonie de ville qui serait jouée à Baku non pas par des instruments traditionnels mais par des sons qui émaneraient de la ville toute entière : tirs d'artillerie et de canons, sirènes d'usines, sifflets à vapeur, cornes de cuirassés, deviendraient sous sa baguette, ou plutôt sous ses drapeaux, puisqu'il dirigeait lui-même à l'aide de drapeaux depuis le sommet d'une plateforme ou depuis le toit des immeubles, l'une des symphonies de ville les plus marquantes de l'histoire de la musique.

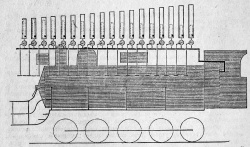

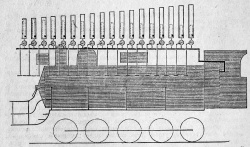

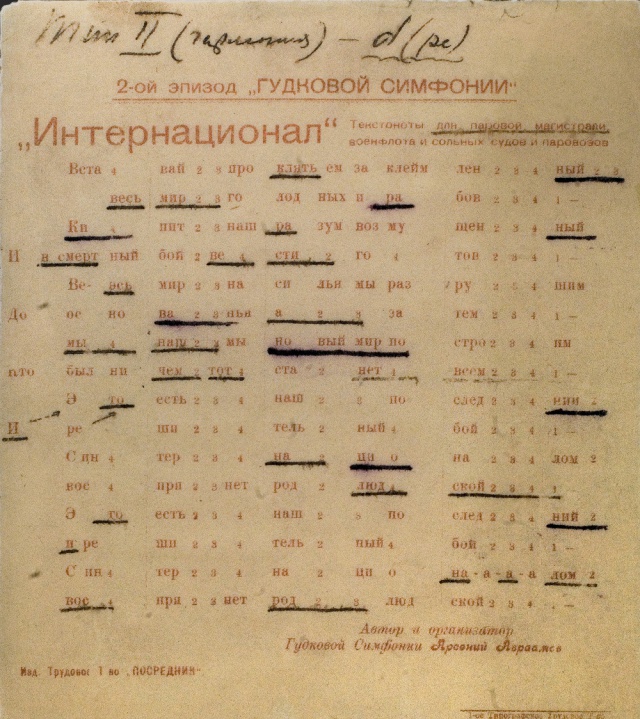

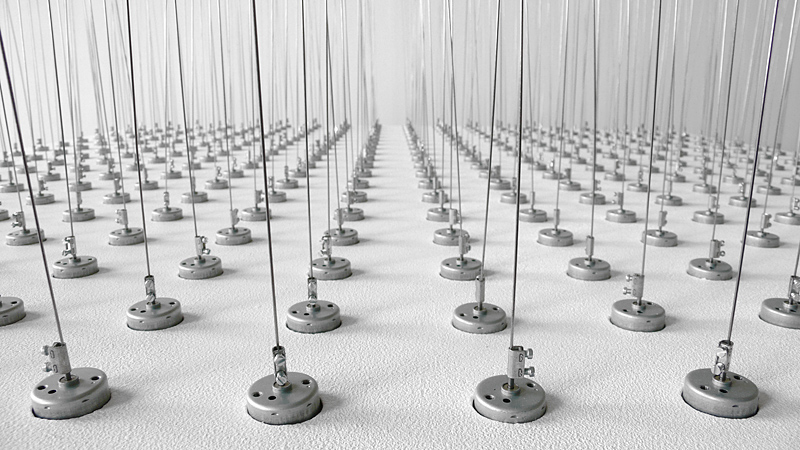

Pour cette symphonie à l'échelle de la ville toute entière, il conçoit un système complet de sifflets à vapeur, comprenant toute l'échelle chromatique lui permettant sur plus d'une octave et demie, d'intégrer à sa symphonie de ville des mélodies jouées par ces machines à vapeur comme L'Internationale ou La Marseillaise.

Avraamov tentera par la suite de simplifier ce système avec un dispositif de répartition de la vapeur à travers différents sifflets notamment pour la reprise de la Symphonie des sirènes à Nivni Novgorod puis à Moscou en 1923.

Edgard Varèse avait certes déjà introduit la sirène au milieu de son orchestre notamment dans Amériques (1918-1921), puis dans Hyperprism (1923) et Ionisation (1933), elle se retrouve également dans le film Ballet Mécanique (1924) de Fernand Léger et Dudley Murphy sous la conduite musicale de George Antheil, mais avec cet exemple, dans un geste encore plus radical, Avraamov intègre ce jeux de sirène et de sifflets à son orchestre inouï où il étend tous les pupitres à la ville toute entière.

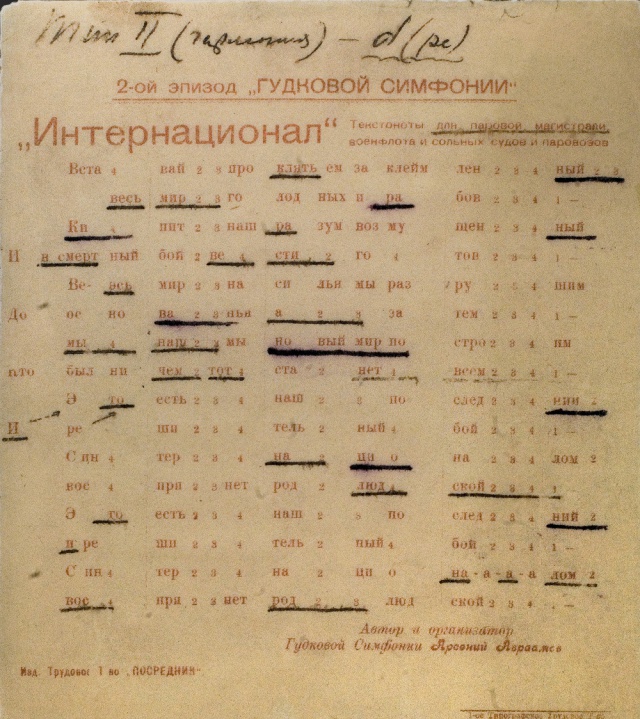

Il compose une partition dans laquelle il intègre tous ces instruments sonores.

Pour les manifestations sonores plus diffuses et lointaines Avraamov consigne le déclenchement d'événements sonores selon un déroulement temporel très précis auquel doit obéir chaque responsable de l'événement sonore.

Voici une reconstitution sonore de Leopoldo Amigo et Miguel Molina paru en 2008 dans l'indispensable coffret Baku Symphony of Sirens, qui regroupe reconstitution sonore et archives d'époque de l'avant garde russe.

The first cannon shot from the roadstead (in about 12 o’clock) cues the alarm horns of Zych, White City, Bibi-Heybat and Bailov plants.

The fifth cannon shot cues the industrial horns of Product Management Azneft and docks.

The tenth cues the second and the third groups of Chernogorodsky district.

The 15th cues the first group of Black town and the sirens of the fleet. At the same time the fourth company of the Armavir courses of red commanders and the brass orchestra playing Warshavyanka go to the pier.

The 18th cannon shot cues the plants of Gorrayon and the seaplanes take off.

The 20th cues the horns of the railway depot and the locomotives, that remain at the stations. Machine guns, infantry and steam orchestra, entering at the same time, get cues directly from the conducting tower.

During the last 5 cannon shots alarm gets to the maximum and terminates with the 25th shot. Pause. Recall (signal from the Magistral).

Triple chord of the sirens. Seaplanes descend. “Hurrah” from the pier. Cue from the Magistral. “L' Internationale” (4 times). With the second half strophe the brass orchestra starts playing “La Marseillaise”. With the first repeat of “L' Internationale” melody the whole square starts to sing all three strophes of “L' Internationale” to the end. At the end of the last strophe the Armavir companies with orchestras return, met by “hurrah” calls from the square. During the performance of “L'Internationale” all the industrial horns and the railway station (depot and locomotives) remain silent.

Right after a joint triumphant chord, accompanied by cannon shots and bell-ringing, is played for 3 minutes.

Ceremonial March. «L' Internationale” is repeated two more times at cues during the final procession. After the third (final) performance the sirens cue one more joint chord of all the horns of Baku and its districts.

Arseny Avraamov

“Horn” magazine, 1923

Retrouvez d'autres informations sur le site Monoscop qui regroupe de nombreuses informations sur Arseny Avraamov.

.png)

.jpg)